जब सदन की कार्यवाही ठप होती है, लोकतंत्र का मीटर गिरता है

आगरा: बुधवार 12 फरवरी 2026

संसदीय गरिमा पर भाषण देना हमारे जनप्रतिनिधियों का पसंदीदा शगल बन चुका है, लेकिन उसी गरिमा को रोज़मर्रा की राजनीति में रौंद देना उससे भी ज़्यादा सहज हो चुका है। संसद, विधानसभाओं, स्थानीय निकायों, पंचायतों तक, में मर्यादा की दुहाई जितनी ऊँची आवाज़ में दी जाती है, व्यवहार में उसकी अनदेखी उतनी ही बेशर्मी से हो रही है।

एक समय था जब संसद और विधानसभाएँ विचारों की टकराहट का सभ्य मंच हुआ करती थीं। बहसें तीखी होती थीं, पर भाषा में तहज़ीब होती थी। असहमति में भी शालीनता थी, तर्क में वजन था और कभी-कभी शेरो-शायरी का रंग भी। आज वही मंच शोर, नारेबाज़ी, अवरोध और कैमरों के लिए रचे गए तमाशों का अखाड़ा बनता जा रहा है। जिन विधायी संस्थाओं का दायित्व लोकतंत्र की मर्यादा को पोषित करना था, वही आज उसकी छवि में छेद करने की सबसे बड़ी वजह बनती दिख रही हैं।

अगर सदन के “माननीय” सदस्य ही असंयमित भाषा, धक्का-मुक्की, गाली-गलौज और संस्थागत अवमानना को राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बना लें, तो फिर जनता से लोकतांत्रिक शिष्टाचार की अपेक्षा करना महज़ एक पाखंड है।

बीते कुछ वर्षों में लोकतांत्रिक संस्थाओं का सामाजिक रुतबा तेज़ी से गिरा है। इसके साथ ही सांसदों और विधायकों के प्रति सम्मान भी गिरावट के दौर से गुजर रहा है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि लगातार बिगड़ते आचरण का स्वाभाविक नतीजा है। पब्लिक कॉमेंटेटर प्रोफेसर पारस नाथ चौधरी के मुताबिक, “चुनावी हार अब आत्ममंथन का अवसर नहीं रही। वह सदन की कार्यवाही को बंधक बनाने का लाइसेंस बन चुकी है। चर्चा रोकना, प्रश्नकाल बाधित करना और हर सत्र को राजनीतिक बदले का अखाड़ा बना देना आज “सशक्त विपक्ष” होने का नया दावा बन गया है। वहीं सत्ता पक्ष भी संवाद के बजाय संख्या-बल के घमंड में विपक्ष की बात सुनने से बचता है। नतीजा यह कि लोकतंत्र की आत्मा, बहस, सहमति और असहमति की संस्कृति, शोरगुल के नीचे दम तोड़ती जा रही है।

हाल ही में कर्नाटक विधान परिषद में एक भाजपा एमएलसी का एक दिन के लिए निलंबन कोई अपवाद नहीं, बल्कि उस बीमारी का ताज़ा लक्षण है जो संसद से लेकर राज्यों की विधानसभाओं तक फैल चुकी है। हंगामा, नारेबाज़ी, वॉकआउट, बार-बार स्थगन और सदस्यों का निष्कासन अब “रूटीन प्रोसीजर” जैसा हो गया है। समस्या यह नहीं कि कौन सत्ता में है और कौन विपक्ष में; समस्या यह है कि हर पक्ष इस अव्यवस्था को अपनी सुविधा के हिसाब से भुनाने में जुटा है।इस अव्यवस्था की कीमत केवल लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं, देश की जेब को भी चुकानी पड़ती है।

विभिन्न आकलनों के अनुसार संसद के संचालन पर प्रति मिनट लगभग ढाई लाख रुपये का खर्च आता है। भवन, कर्मचारी, सुरक्षा और तमाम व्यवस्थाओं को जोड़ दें, तो छह घंटे के एक कार्यदिवस की लागत करीब नौ करोड़ रुपये तक पहुँच जाती है। जब पूरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ जाता है, तो यह राशि सीधे-सीधे ज़ाया हो जाती है। बीते वर्षों में ऐसे ही ठप पड़े घंटों की कुल लागत हज़ारों करोड़ रुपये आँकी गई है।

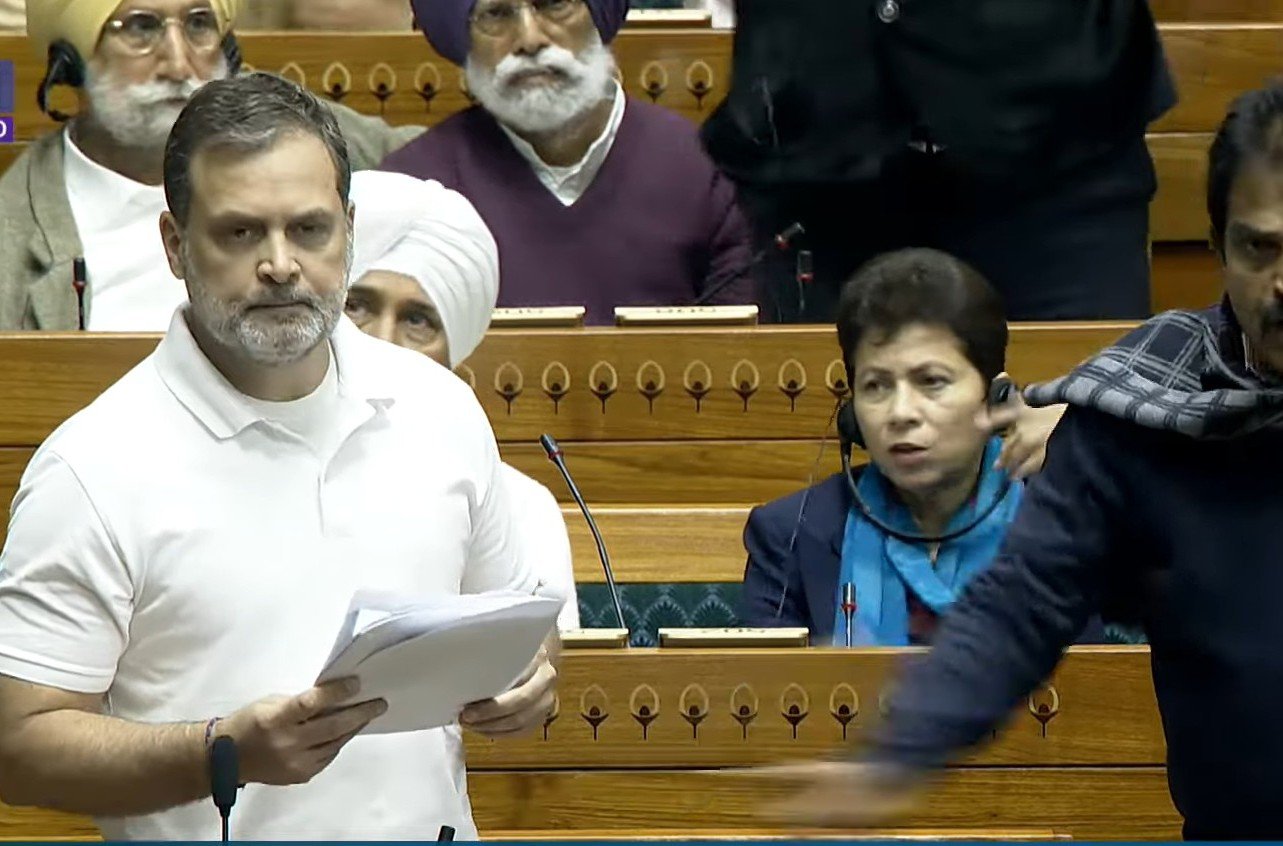

हाल के संसदीय सत्र इस गिरावट की साफ़ तस्वीर पेश करते हैं। 2026 के बजट सत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संदर्भों पर तीखी नोकझोंक ने कार्यवाही को बार-बार ठप किया। हर बार नतीजा एक ही रहा: काम कम, शोर ज़्यादा।इन तमाम घटनाओं से यह साफ़ होता है कि विधायी मंच नीति निर्माण के बजाय प्रदर्शन की राजनीति के अखाड़े बनते जा रहे हैं। देश से जुड़े गंभीर सवाल, नीतियों की गहन समीक्षा और जवाबदेही की संस्कृति हाशिए पर धकेल दी गई है।

भारत की विधायिकाएँ महज़ क़ानून बनाने की फैक्टरी नहीं हैं। वे विवेकपूर्ण शासन, संतुलन और लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रतीक हैं। अगर इन्हें शोरगुल के हवाले कर दिया गया, तो नुकसान किसी एक दल का नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र का होगा। ताली तभी बजेगी, जब दोनों हाथ, सत्ता और विपक्ष, जिम्मेदारी से आगे बढ़ेंगे।

बृज खंडेलवाल